Un nouveau rapport sur le projet « Tropical Forest Forever Facility » (TFFF), publié par la Coalition mondiale pour les forêts et la Fondation Solón

English / Português / Español / Bahasa / Français

Ce rapport donne une analyse en profondeur de ce qu’on sait actuellement sur un mécanisme de marché appelé TFFF (Tropical Forest Finance Facility) pour les forêts, qui devrait être lancé cette année autour de la 30e Conférence des Nations unies sur le climat (COP30) au Brésil. Les forêts tropicales sont des écosystèmes essentiels et sont gravement menacées par la même logique d’extractivisme et de recherche effrénée du profit qui s’applique désormais à leur « protection » au niveau international, selon laquelle les investisseurs chercheraient à tirer des profits financiers de ces écosystèmes sur la base d’une évaluation commerciale des « services » qu’ils fournissent.

Comment le TFFF fonctionnerait-il ? Qui y investirait et qui le soutiendrait ? Combien de fonds seraient distribués et comment ? Quel est le rôle des populations forestières ? Que se passerait-il en cas d’échec ? En plus, il y a la question de la valorisation des forêts : les forêts tropicales encore debout au Brésil, au Congo et en Indonésie valent-elles vraiment 4 dollars par hectare ?

Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui entourent le TFFF, une fausse solution à la perte des forêts dont on entendra beaucoup parler cette année. Il est temps de s’informer et de se préparer à un débat crucial sur ce sujet qui a des implications importantes pour les peuples autochtones et les communautés locales, les populations forestières, les défenseurs de l’environnement, les femmes et tous ceux qui apprécient la valeur intrinsèque des forêts tropicales du monde.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la TFFF dans notre nouveau rapport, disponible en espagnol et en anglais (bientôt en français, portugais, bahasa et dans d’autres langues). Téléchargez le rapport et partagez-le avec vos réseaux.

Le TFFF, une fausse solution pour les forêts tropicales

Par Mary Louise Malig et Pablo Solón

En novembre 2025, le gouvernement brésilien accueillera la 30ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 30) à Belém do Pará. À cette occasion, il est prévu de lancer le mécanisme de financement pour les forêts tropicales (TFFF, pour son acronyme en anglais).

Cette initiative réunit les pays qui abritent les plus grandes forêts tropicales. Elle a été initiée en novembre 2022, en marge du sommet du G20 en Indonésie. Un accord en ce sens avait a l’époque été annoncé entre le Brésil, l’Indonésie et la République démocratique du Congo, dont les territoires totalisent environ 52 % des forêts tropicales du monde.

Trois pays signent un accord en marge du sommet du G20 à Bali en novembre 2022. Photo : Fondation Brazzaville.

Conçu il y a plus de 15 ans par le haut responsable de la Banque mondiale Kenneth Lay, ce mécanisme a été diffusé en 2018 par le Center for Global Development [1]. Le gouvernement brésilien l’a ensuite adopté et présenté lors de la COP 28 à Dubaï. Depuis, une équipe composée de représentants du gouvernement brésilien, de la Banque mondiale, de Lion’s Head Global Partners et d’autres organisations travaille à l’élaboration d’une proposition détaillée qui conserve l’acronyme TFFF, mais en donnant une nouvelle signification à l’un des « F » : le mécanisme est désormais connu sous le nom de Tropical Forest Forever Facility (Mécanisme pour la forêt tropicale pour toujours).

A la date de mars 2025, l’équipe en question a publié deux notes conceptuelles sur le TFFF. La première, que nous appellerons version 1 ou première version, a été publiée le 5 juillet 2024 [2]. La seconde, que nous appellerons version 2 ou deuxième version, a été publiée le 24 février 2025 [3]. Il existe de nombreuses différences entre les deux versions, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Par exemple, dans la version 2, le Brésil a créé un comité directeur provisoire composé de six pays dotés de forêts tropicales (le Brésil, la Colombie, la République démocratique du Congo, le Ghana, l’Indonésie et la Malaisie) et de six pays susceptibles de parrainer le TFFF (l’Allemagne, la France, la Norvège, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis).

4 dollars par hectare suffiront-ils pour corriger les défaillances de marché ?

Selon la note conceptuelle du TFFF datée du 5 juillet 2024 :

« Grâce à la valorisation des forêts tropicales conservées et restaurées, le mécanisme (TFFF) contribuera à remédier à une défaillance actuelle du marché, en attribuant une valeur aux services écosystémiques fournis par ces forêts. Parmi ces services, on peut citer la séquestration du carbone, la gestion de l’eau, la préservation de la biodiversité, la protection des sols, le cycle des nutriments, la régulation du climat continental et mondial, et la résilience climatique. La correction de ces défaillances de marché permettra de réduire la pauvreté et de favoriser le développement économique, tant dans les pays forestiers qu’à l’échelle mondiale » (version 1) .

Le TFFF s’inscrit dans la logique du capitalisme vert : il attribue une valeur monétaire aux services écosystémiques, prétendument dans le but de les préserver et d’empêcher leur détérioration et leur perte. Selon cette approche, ce qui est gratuit a peu de chances d’être préservé. Ainsi, le fait d’attribuer un prix à un service écosystémique permet d’attirer des capitaux qui auront intérêt à préserver ce service et à en tirer profit. Les arbres ont déjà été convertis en marchandises sur la base de leurs attributs matériels tels que le bois, les fruits, les racines ou les feuilles. Dans le cas des services écosystémiques, on s’intéresse davantage de la partie immatérielle de l’arbre, c’est-à-dire sa capacité : à produire de l’oxygène, stocker le carbone, libérer de la vapeur d’eau dans l’atmosphère, servir d’habitat pour les animaux et les insectes, contrôler l’érosion, fournir de l’ombre et remplir d’autres fonctions environnementales.

Pour le capitalisme vert, ou « l’économie verte », la crise climatique n’est pas le résultat d’une logique vorace d’accumulation des profits, mais plutôt la conséquence d’une incapacité du marché capitaliste à attribuer une valeur monétaire aux services environnementaux et, par conséquent, à attirer les investissements en capital.

Bien entendu, le TFFF part du principe que les forêts ont une valeur inestimable. Cependant, toute la discussion sur la valorisation commerciale des services écosystémiques s’effondre lorsqu’on lit dans les notes conceptuelles du TFFF que le dysfonctionnement du marché pourrait être corrigé en versant 4 dollars par hectare de forêt existante. Quatre dollars seulement pour tous les services environnementaux rendus par un hectare de forêt ? Comme nous l’avons vu plus haut, les services environnementaux des forêts englobent « la séquestration du carbone, la gestion de l’eau, la préservation de la biodiversité, la protection des sols, le cycle des nutriments, la régulation du climat continental et mondial, et la résilience climatique ». Ces fonctions sont vitales et leur importance est considérable.

Mais alors, comment ce chiffre a-t-il été calculé ? En réalité, le montant suggéré de 4 dollars par hectare est le résultat d’une estimation du rendement potentiel d’un fonds d’investissement multilatéral, et non de la tentative d’attribuer une valeur monétaire aux services écosystémiques forestiers, aussi irréalisable ou impossible que cela puisse paraître [4].

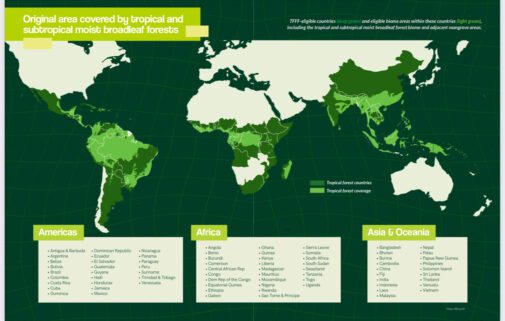

Selon la liste figurant dans la deuxième version de la note conceptuelle, le TFFF verserait chaque année 4 dollars par hectare aux investisseurs, pour un total d’un milliard d’hectares de forêt tropicale répartis dans 72 pays. La première version de la note conceptuelle recensait 67 pays à faible ou moyen revenu dotés de forêts tropicales, selon la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) du groupe de la Banque mondiale. Toutefois, la deuxième version inclut des pays tels que la Chine, qui est classée comme pays à revenu intermédiaire supérieur selon la BIRD. D’autre part, elle élargit la définition aux pays situés dans les limites des biomes forestiers décidus humides tropicaux et subtropicaux et des zones de mangrove adjacentes, ce qui ouvre la porte à des pays comme l’Argentine.

Surface d’origine, recouverte de forêts décidues humides tropicales et subtropicales

Pays éligibles au TFFF (en gris clair) et zones biotiques éligibles au sein de ces pays (en vert), y compris les biomes forestiers décidus humides tropicaux et subtropicaux et les zones de mangrove adjacentes.

Pour payer 4 dollars par hectare pour 1 milliard d’hectares de forêt tropicale existante, le fonds d’investissement devrait générer un revenu annuel disponible de 4 milliards de dollars.

Comment le TFFF compte-t-il mobiliser 4 milliards de dollars par an ?

Selon les deux notes conceptuelles du TFFF, le fonds devrait réunir et investir 125 milliards de dollars, afin de générer 4 milliards de dollars par an. La première version indique qu’un taux de rendement annuel de 7,5 % sur 125 milliards de dollars permettrait de générer 9,375 milliards de dollars par an. Sur ce montant, environ 5,375 milliards de dollars seraient versés aux investisseurs publics et privés, et 4 milliards de dollars seraient répartis entre les pays, en fonction de la superficie actuelle de leurs forêts tropicales, et après déduction de certaines pénalités applicables en cas de déforestation. La deuxième version affirme que seuls 3,4 milliards de dollars pourraient être générés annuellement, mais que 4 dollars par hectare de forêt tropicale seraient tout de même versés, compte tenu des niveaux actuels de déforestation, qui entraîneraient diverses pénalités.

En d’autres termes, le TFFF opérerait selon la même logique que les banques, c’est-à-dire en empruntant de l’argent à des taux d’intérêt bas, puis en le prêtant à des taux plus élevés afin de réaliser une marge de profit. Le TFFF prêterait 125 milliards de dollars à un taux d’intérêt annuel de 4,4 % (4,9 % dans la deuxième version) et réaliserait divers investissements afin d’obtenir un rendement moyen de 7,5 % (7,6 % dans la deuxième version), ce qui lui permettrait de dégager un bénéfice de 3,1 % sur son capital (2,7 % dans la deuxième version), qu’il distribuerait aux pays dotés de forêts tropicales.

La note conceptuelle précise que les 125 milliards de dollars proviendraient principalement de prêts, et non de dons.

« Le TFFF ne dépend pas d’aides financières, soumises aux caprices des nouveaux régimes ou aux priorités budgétaires changeantes des pays riches. Il repose au contraire sur une proposition de valeur solide destinée aux investisseurs sponsors, qui génère des rendements compétitifs sur le marché » (version 2) .

L’un des architectes du TFFF, Garo Batmanian, directeur du service forestier brésilien, a réaffirmé cette idée, en déclarant : « Ce que nous demandons, ce sont des investissements » .

Il y aurait deux catégories d’investisseurs au sein du TFFF :

- Les sponsors : il s’agirait de pays aux revenus élevés, d’organisations multilatérales telles que la Banque mondiale, d’ONG internationales et d’organisations philanthropiques, qui procéderaient à un investissement unique et entièrement remboursable. Certains pourraient également accorder des subventions ou des prêts concessionnels.

- Les investisseurs du marché seraient recrutés sur les marchés des capitaux d’emprunt, à travers l’émission d’obligations à long terme, hautement cotées, destinées à ceux qui recherchent un taux de rendement légèrement supérieur à celui des obligations d’État de pays comme les États-Unis.

Les « sponsors » du TFFF contribueraient à hauteur de 20 % des 125 milliards de dollars et mobiliseraient les 80 % restants auprès d’« investisseurs privés ». Les sponsors investiraient 25 milliards de dollars et les seconds 100 milliards. Ces investissements seraient remboursés sur 20, 30 ou 40 ans, selon les conditions liées aux titres acquis par les différents types d’investisseurs publics et privés.

À ce jour, on ignore encore quels sont les pays qui prêteront des fonds au TFFF, et à quelles conditions, pour atteindre les 25 milliards de dollars initiaux, correspondant à 20 % du fonds.

« Si l’objectif de 25 milliards de dollars de capital engagé par les sponsors n’était pas atteint d’emblée, le TFFF réduirait la valeur du paiement par hectare de façon proportionnelle au cours des premières années et s’efforcerait de poursuivre la collecte de fonds jusqu’à ce que l’objectif de financement soit atteint » (version 1) .

De même, les 100 milliards de dollars d’investissements provenant d’« investisseurs du marché » ne sont pas non plus sécurisés pour le moment. Tout cela n’est qu’un château de cartes, et pendant ce temps, les incendies de forêt et la déforestation ravagent chaque année trois millions et demi d’hectares de forêt tropicale.

Les 4 milliards de dollars annuels sont-ils garantis ?

Les deux formulations du TFFF reconnaissent que si l’on ne parvient pas à mobiliser 125 milliards de dollars ou si le taux de rendement est inférieur à 7,5 %, le paiement par hectare pourrait être inférieur à 4 dollars ou même être « temporairement » suspendu. Cela confirme que payer pour les forêts conservées n’est pas une réponse cohérente avec l’importance des forêts, mais qu’il s’agit plutôt d’un jeu financier classique du système bancaire capitaliste.

Lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité organisée à Cali (COP 16), l’ancienne ministre colombienne de l’Environnement, Susana Mohammad, a exprimé son soutien au TFFF, en soulignant que « ce que veulent les pays riches en ressources naturelles, c’est un flux suffisant, prévisible et cohérent de fonds vers les institutions publiques afin de renforcer la gouvernance des écosystèmes » [5] . 4 dollars par hectare, est-ce suffisant, prévisible et cohérent ? La première version du TFFF précise que « le TFFF étant un fonds d’investissement, ses rendements ne peuvent pas être garantis ». Elle ajoute :

« En achetant des actifs à long terme, le TFFF sécurisera un flux de revenus prévisible, mais sera soumis au risque lié au réinvestissement et à la volatilité de la valeur de marché de son portefeuille d’actifs. Si cette valeur venait à chuter en dessous de certains seuils clés, il pourrait être nécessaire de réduire le taux de rémunération versé aux pays détenteurs de forêts tropicales. Toutefois, l’expérience montre que cela ne se produirait que dans des circonstances exceptionnelles » (version 1) .

Les financiers et les banquiers à l’origine du TFFF ne semblent pas conscients du fait que, justement, étant donné l’aggravation de la crise climatique, de la crise du capitalisme et des conflits géopolitiques impérialistes, les « circonstances exceptionnelles » dont ils parlent sont en train de devenir la nouvelle norme. Dans toutes leurs analyses de risque, ils concluent que les problèmes seront temporaires et gérables.

Les deux versions de la note conceptuelle admettent aussi que tout pourrait se terminer par une « liquidation ordonnée » du mécanisme :

« En cas d’épuisement permanent de la valeur des actifs du TFFF, celui-ci réduirait les paiements actuels et futurs par hectare afin de rétablir sa viabilité financière. Cela pourrait entraîner une période de suspension des paiements aux pays détenteurs de forêts tropicales éligibles. Si le TFFF devait perdre son statut de titre de qualité supérieure, il entreprendrait une liquidation ordonnée » (version 1) .

Un nouveau marché du carbone ?

Le mécanisme du TFFF ne générerait pas de crédits carbone ou de crédits liés à la biodiversité. Il ne permettrait pas non plus le recours à des compensations telles que les crédits carbone, qui sont en réalité des permis pour continuer à polluer dans un endroit donné en achetant des réductions d’émissions certifiées ailleurs. Le TFFF serait différent des marchés du carbone REDD+, tout en étant complémentaire à ceux-ci. Alors que REDD+ vise à comptabiliser les tonnes de carbone supposément évitées, le TFFF chercherait à récompenser chaque hectare de forêt conservée.

Les deux notes conceptuelles du TFFF affirment que l’initiative REDD+ ne finance pas les forêts à hauteur de leur valeur réelle compte tenu des services écosystémiques qu’elles fournissent.

« À ce jour, le soutien apporté par le programme REDD+ est largement insuffisant par rapport aux besoins. Seuls 3 % des financements internationaux consacrés à la lutte contre le changement climatique sont destinés aux forêts, alors que celles-ci pourraient représenter jusqu’à 30 % des mesures d’atténuation nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux » (version 1) .

En ce sens, le TFFF vise à mieux « valoriser » les services écosystémiques et à éviter les complications auxquelles sont confrontés les projets REDD+ en matière d’«additionnalité, de fuite et de permanence » des réductions d’émissions résultant de la baisse de la déforestation. Le TFFF se présente comme un mécanisme « de soutien à l’ensemble des services écosystémiques difficilement commercialisables que rendent les forêts tropicales » (version 1).

Bien que le TFFF ne génère pas de crédits carbone négociables sur le marché, ce mécanisme pourrait être utilisé à des fins de « greenwashing » par les entreprises qui investiront dans ce programme.

« Les investisseurs qui achèteront des obligations du TFFF ne pourront pas comptabiliser leur investissement comme une compensation dans le cadre d’un programme lié au carbone, mais le TFFF rendra compte de son impact et, en tant que participant à la structure du capital du TFFF, les investisseurs empruntant sur le marché pourront s’attribuer l’impact de leurs investissements en termes de carbone capturé ou de production de CO2 évitée, ainsi que de biodiversité protégée » (version 1) .

Selon les deux notes conceptuelles du TFFF, les pays qui accepteront le défi posé par ce mécanisme seront incités à rechercher des ressources REDD+ pour atteindre leurs buts et objectifs, ce qui permettra au TFFF de « booster » l’initiative REDD+.

Les préoccupations relatives à des « doubles paiements » dans le cadre du TFFF et de REDD+ ont sans doute été une préoccupation majeure pour les sponsors potentiels du TFFF. C’est pourquoi la deuxième version contient une annexe entièrement consacrée à ce sujet.

Les États avant les Peuples Autochtones

Les deux notes conceptuelles du TFFF indiquent que les paiements de 4 dollars par hectare de forêt conservée seraient versés aux ministères des Finances des pays participants.

« Souveraineté dans la prise de décision : chaque gouvernement bénéficiaire sera libre de décider de l’affectation interne des fonds reçus au titre du dispositif, sans que celui-ci n’impose de règle universelle » (version 1) .

« Le TFFF ne dictera pas aux pays détenteurs de forêts tropicales comment utiliser les fonds qui leur sont alloués » (version 2) .

La justification de cette approche est développée dans un encadré de la première version, qui cite le Center for Global Development :

« Les aides sous forme de paiement à la livraison (« cash-on-delivery », COD, pour le sigle anglais) se distinguent des autres programmes en ce qu’elles n’imposent aucune condition préalable et ne requièrent aucun accord entre les bailleurs de fonds et les bénéficiaires sur les stratégies à mettre en œuvre pour obtenir des résultats. Les seules « conditions préalables » pertinentes dans le cadre des aides COD sont l’existence d’un bon système de mesure des progrès et d’un moyen crédible de les vérifier. L’une des principales caractéristiques des aides COD est que le bailleur de fonds adopte une approche non interventionniste, en mettant l’accent sur l’appropriation du projet par le pays et le pouvoir des incitations pour obtenir des résultats, plutôt que de financer des projets qui fournissent des orientations ou une assistance technique. Dans le cadre du modèle d’aide COD, à aucun moment le bailleur de fonds ne précise ni ne contrôle les intrants. De même, il n’impose aucune condition ni restriction quant à l’utilisation des fonds (paiements incitatifs). Il accorde aux pays bénéficiaires toute l’autorité et la flexibilité nécessaires pour mener des interventions ou traiter des questions politiques susceptibles de conduire aux résultats souhaités, même si ces interventions et politiques ne relèvent pas du domaine de compétence du ministère sectoriel ou de l’entité gouvernementale infranationale concerné » (version 1).

En ce qui concerne les paiements ou les financements accordés aux acteurs locaux directement impliqués dans la préservation des forêts, comme « les gouvernements locaux, les entreprises, les propriétaires fonciers individuels, les communautés autochtones, etc. », la première version stipule que chaque pays bénéficiaire devrait s’engager à « allouer directement, ou par le biais d’un mécanisme de financement localisé », une partie des fonds reçus.

« Le TFFF versera des paiements annuels aux ministères des Finances des pays détenteurs de forêts tropicales. Nous proposons qu’un pourcentage minimum [à convenir] soit alloué directement à ceux qui contribuent efficacement à la conservation des forêts, tels que les communautés locales et les gestionnaires des aires protégées… » (version 1)

La première version fixe ce taux à 20 % pour les Peuples Autochtones et les Communautés Locales. Certaines parties du document mentionnent 20 %, tandis que d’autres parlent d’un minimum de 20 %. Cela signifie que sur les 4 dollars par hectare que recevrait chaque pays pour les forêt conservées, 80 centimes seraient versés directement ou par le biais d’un mécanisme de financement établi, aux Peuples Autochtones et aux Communautés Locales. La note conceptuelle ne précise pas ce qui se passerait dans les pays qui ne reconnaissent pas l’existence de Peuples Autochtones à l’intérieur de leurs frontières nationales, tels que la Chine, ou dans les pays qui reconnaissent les droits des Peuples Autochtones de manière discrétionnaire.

La deuxième version stipule que les Peuples Autochtones et les Communautés Locales détiennent ou gèrent 54 % des forêts encore intactes dans le monde. Les autres acteurs présents dans les zones concernées sont désignés sous le terme générique de « protecteurs des forêts », sans distinction entre « les gouvernements locaux, les entreprises, les propriétaires fonciers individuels… » comme c’était le cas dans la première version. La deuxième version ne précise pas non plus quelle part des 4 dollars par hectare devrait revenir à ces « protecteurs ». Elle se contente d’indiquer que « les pays sont encouragés à allouer le reste des fonds aux protecteurs des forêts, c’est-à-dire aux personnes qui contribuent directement à la conservation des forêts ».

Une partie des fonds reçus par les pays détenteurs de forêts tropicales devrait être utilisée pour mettre en place et/ou financer « une méthode transparente, normalisée et fiable qui servirait à mesurer l’étendue des forêts naturelles. Cela pourrait être un système national ou un système géré par des tiers ».

« L’observation satellitaire sera le mode de suivi principal des performances. Nous proposons que le TFFF définisse des paramètres techniques minimaux, normalisés à l’échelle mondiale, pour que les systèmes nationaux de suivi de la couverture forestière soient considérés comme fiables et transparents (par exemple, la résolution, le traitement des nuages, la fréquence, les moyens de diffusion des informations) » (version 1) .

En résumé, nous sommes confrontés à un mécanisme conçu pour financer les gouvernements nationaux plutôt que les acteurs qui participent réellement à la protection des forêts. Par ailleurs, on peut également se demander ce que signifie le fait que les forêts « restent intactes » . Les communautés autochtones pourront-elles utiliser du bois ou procéder à de petits déboisements pour assurer leur subsistance ? Dans un sens plus large, on peut se demander si la stratégie du TFFF est essentiellement conservationniste ou s’il s’agit d’une approche fondée sur la coexistence avec la forêt, comme celle pratiquée par les Peuples Autochtones.

Qui est responsable de la dette ?

Aucune des notes conceptuelles du TFFF ne précise où et comment seront enregistrés les prêts accordés par les pays contributeurs et les obligations émises auprès des investisseurs sur le marché. À qui incombe la dette ? En cas de non-remboursement des intérêts et du capital, les investisseurs devront-ils se retourner contre le TFFF ou contre les pays bénéficiaires ? Qui sera responsable en cas de faillite ? Les investisseurs publics et privés prendraient-ils des risques en investissant dans des projets qui, s’ils sont rentables, leur permettent de récupérer leur capital avec intérêts, mais qui leur font tout perdre en cas d’échec ? Si cette dernière hypothèse est envisagée, elle n’est pas mentionnée explicitement. Cela soulève la question de l’augmentation de la dette externe des pays détenteurs de forêts tropicales, puisque la première version stipule que « dans le modèle le plus simple, chaque pays détiendrait une part équivalente à son patrimoine forestier en pourcentage du patrimoine forestier mondial ».

Qui détient le pouvoir de décision?

Selon la deuxième version, deux structures de gouvernance indépendantes existeraient sous l’égide du TFFF : le fonds d’investissement et le mécanisme de partage des avantages. La première s’appellerait le fonds d’investissement pour les forêts tropicales (TFIF, sous son sigle anglais) et la seconde, le mécanisme de financement.

Le fonds d’investissement serait chargé de gérer les prêts et les obligations des investisseurs publics et privés, d’investir les 125 milliards de dollars en capital et, après déduction de toutes les dépenses (intérêts, remboursement du capital à partir de la dixième année et frais de fonctionnement), de verser les bénéfices au mécanisme de financement pour qu’il les redistribue.

Chaque organisme serait doté d’un conseil d’administration propre et indépendant. Le conseil d’administration du fonds serait composé de 18 membres : neuf provenant des pays contributeurs au fonds et neuf provenant des pays détenteurs de forêts tropicales. Chaque pays contributeur à hauteur de plus de 11 % des 25 milliards de dollars initiaux disposerait d’un siège au conseil d’administration. Les pays détenteurs de forêts tropicales d’Amérique, d’Afrique et d’Asie auraient trois représentants par région : un représentant du pays possédant la plus grande superficie de forêts tropicales dans chaque région (le Brésil, la République démocratique du Congo et l’Indonésie), un représentant du pays ayant le taux de déforestation le plus faible dans chaque région et un troisième élu à tour de rôle.

Le conseil d’administration du fonds d’investissement serait composé de professionnels expérimentés nommés par les pays contributeurs, sur recommandation d’un comité indépendant. Les membres du conseil d’administration recevraient une rémunération financière, mais n’exerceraient pas leurs fonctions à plein temps.

Le fonds d’investissement et le mécanisme de financement disposeraient d’un secrétariat commun et d’une administration commune, qui serait une banque multilatérale de développement, très probablement la Banque mondiale.

Le TFFF et la feuille de route Bakou-Belém

Le financement de la lutte contre le changement climatique est l’un des sujets les plus controversés des négociations sur le climat, juste derrière le manque d’ambition des engagements des pays industrialisés en matière de réduction des émissions.

En 2009, lors de la COP 15 organisée à Copenhague, les pays développés s’étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an jusqu’en 2020 pour aider les pays en voie de développement à lutter contre le changement climatique. Cette promesse d’un « soutien financier renforcé, nouveau, supplémentaire, adéquat et prévisible » figurait déjà dans l’accord de Cancún, sous la forme d’un engagement à « mobiliser et fournir » 100 milliards de dollars par an jusqu’en 2020. Cela impliquait que les pays développés ne fourniraient pas la totalité de ces fonds, mais devraient « mobiliser » cette somme par le biais de subventions, de la reclassification de l’aide publique au développement (APD), de prêts, des marchés du carbone et d’investissements privés.

Les pays développés n’ont pas tenu leur promesse. Malgré toutes les pirouettes lexicales des accords sur le climat, ce n’est qu’en 2022 qu’ils ont annoncé avoir « fourni et mobilisé » plus de 100 milliards de dollars pour les pays en voie de développement, en faisant abstraction du fait que ces fonds devaient être « nouveaux et supplémentaires » [7] .

Titre : Financements destinés aux pays en voie de développement pour la lutte contre les changements climatiques. Montants fournis et mobilisés par les pays développé en milliards de dollars américains.

Légende : en bleu foncé, les financements publics bilatéraux. En bleu clair, les financements publics multilatéraux (attribués). En violet, les crédits à l’export. En gris, les fonds privés mobilisés (attribués).

Le fonds vert pour le climat, lancé à Cancún en 2010 et censé être le principal mécanisme de financement climatique pour les pays en voie de développement, a mobilisé moins de 17 milliards de dollars en 15 ans.

L’Accord de Paris conclu en 2015 n’a pas renforcé l’engagement des pays développés à « mobiliser » 100 milliards de dollars par an et a décidé qu’un nouvel objectif collectif quantifié (NCQG) pour le financement de la lutte contre le changement climatique devrait être fixé d’ici 2025.

À la fin de l’année dernière, lors de la COP 29 qui s’est tenue à Bakou, les parties à l’Accord de Paris ont approuvé une décision relative au NCQG qui fixe l’objectif de « mobiliser » 300 milliards de dollars par an d’ici 2035 auprès d’« une grande variété de sources, publiques et privées, bilatérales et multilatérales, y compris des sources alternatives » [8]. La décision encourage également les pays en voie de développement à contribuer à ce financement par le biais de la coopération Sud-Sud.

De la même manière, la COP 29 a établi une « feuille de route de Bakou à Belém » afin d’augmenter le financement annuel pour le climat à 1300 milliards de dollars d’ici 2035 pour les « pays en voie de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre ». Cette « feuille de route pour atteindre 1300 milliards de dollars de Bakou à Belém » cherchera à progresser avec la participation de « toutes les parties prenantes » et sera élaborée sous les présidences de l’Azerbaïdjan et du Brésil en vue de la COP 30.

Le Brésil présentera le TFFF comme une contribution au nouvel objectif collectif quantifié (NCQG), qui vise à « mobiliser » les ressources des investisseurs publics et privés.

Les alternatives des Peuples et de la Nature

Nous devons reconnaître les forêts tropicales comme des sujets de droits, et non comme de simples fournisseurs de services écosystémiques destinés à être commercialisés par le biais d’instruments bancaires. Pour préserver les forêts tropicales, il est essentiel de reconnaître que le problème ne réside pas dans une défaillance de marché, mais davantage dans le manque de respect et de protection envers des systèmes vivants qui disposent du droit de vivre et de préserver leurs cycles de vie et leur capacité de régénération, de ne pas être détruits ou pollués, de conserver leur intégrité et leur diversité, et d’exiger une réparation et une restauration en temps opportun de la part de ceux qui ont contribué et continuent de contribuer à leur destruction. Les arbres ne peuvent pas être des actionnaires, comme le prétendent de manière absurde les chroniqueurs qui promeuvent le TFFF. Les forêts sont des communautés complexes et dynamiques où les arbres, les plantes, les animaux, les micro-organismes et les communautés humaines interagissent, et les Peuples Autochtones ont des pratiques ancestrales de coexistence avec les forêts. Ces systèmes vivants ne devraient pas être traités comme des objets ou des marchandises. Au contraire, ils devraient avoir le droit de poursuivre en justice les entreprises et les gouvernements responsables de leur destruction et d’exiger une compensation de leur part pour leurs actions dévastatrices.

Pour protéger ces systèmes, il est nécessaire de renforcer les solutions concrètes qui sont déjà mises en place par les groupes autochtones, les communautés paysannes, les communautés noires, les quilombolas, les communautés traditionnelles et les organisations de base. Ce sont ces acteurs qui doivent être au cœur de la gouvernance et bénéficier en priorité de tout mécanisme de financement qui vise véritablement à contribuer à la préservation des forêts tropicales.

Nous ne pouvons pas récompenser les gouvernements nationaux pour les hectares de forêt préservés sans exiger qu’ils adoptent des mesures décisives pour limiter et inverser l’expansion irrationnelle des monocultures de soja, palmier à huile, canne à sucre, etc., pour freiner l’élevage non durable, l’exploitation minière, l’extraction de combustibles fossiles, les méga-infrastructures, le tourisme de masse, les marchés du carbone et le trafic d’animaux. Il est illusoire de croire que l’octroi d’un paiement par hectare permettra de résoudre ces problèmes structurels du capitalisme, qui sont principalement le fait du capital privé et des entreprises, mais aussi des États.

Toute initiative visant à protéger les forêts tropicales devrait promouvoir des réglementations nationales qui interdisent l’exportation de produits contribuant à la déforestation et, à la place, encourager une production agroécologique favorable au bien-être et à la restauration des forêts. Nous avons besoin d’un cadre réglementaire international pour sanctionner les entreprises et les pays qui achètent des produits issus de la destruction des forêts tropicales. Tout mécanisme de financement devrait clairement établir des sanctions à l’encontre des États qui persécutent ou tolèrent les agressions et les assassinats de défenseurs de la nature et des Peuples Autochtones.

Tout mécanisme de financement des forêts tropicales devrait allouer la majorité des ressources aux Peuples Autochtones et aux Communautés Locales, aux aires protégées et aux gouvernements locaux qui préservent efficacement les écosystèmes forestiers, de manière directe et transparente.

Il existe des alternatives. Nous pourrions mobiliser six fois plus de ressources annuelles que le TFFF en réaffectant seulement 1 % de l’ensemble des budgets nationaux consacrés à la défense, c’est-à-dire 26,4 milliards de dollar, à un fonds pour les forêts. Il est inacceptable d’utiliser des fonds publics pour financer des dépenses militaires tout en laissant la survie des forêts dépendre des marchés boursiers. L’application d’une taxe de seulement 1 dollar par baril de pétrole permettrait quant à elle de collecter près de dix fois plus de ressources chaque année que les 4 milliards de dollars que le TFFF espère réunir annuellement (c.a.d. 38 milliards de dollars), grâce à des investissements non garantis, dans un contexte de crise du changement climatique, de perte de biodiversité et de crise chronique du capitalisme.

La survie des forêts tropicales ne sera jamais garantie par des solutions de façade qui consistent en réalité à générer des revenus pour les gouvernements nationaux et des profits pour les investisseurs privés plutôt que de s’attaquer à la crise qui menace ces écosystèmes vitaux. Les débats sur la « feuille de route de Bakou à Belém » sont une distraction, car notre véritable défi consiste à empêcher que les incendies ne ravagent à nouveau les forêts tropicales cette année. Le sort des forêts tropicales ne dépend pas des négociations gouvernementales de la COP 30, qui, comme les précédents sommets sur le climat, sont cooptées par les intérêts des entreprises. Il dépend de ce que nous, membres de la société civile, des Peuples Autochtones et des Communautés Locales, faisons pour favoriser et multiplier les territoires préservés des incendies, de la déforestation et de la violence contre les systèmes vivants.

[1] Center for Global Development, Proposed Governance Arrangements for TFFF. https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep29744.4.pdf https://www.cgdev.org/sites/default/files/tropical-forest-finance-facility.pdf

[2] Ministère brésilien des Finances et ministère de l’Environnement et des Changements climatiques, Tropical Forest Finance Facility (TFFF), Concept Note, 5 juillet 2024.

[3] Ministère brésilien de l’Environnement et des Changements climatiques, ministère des Finances et ministère des Affaires étrangères, Tropical Forest Forever Facility (TFFF), Concept Note, 24 février 2025.

[4] Le concept de services environnementaux ou services écosystémiques est sujet à controverse, car il considère la nature non pas comme un système global dont nous faisons partie, mais davantage comme un fournisseur de services identifiables, fragmentés, isolés, auxquels on peut attribuer une valeur monétaire et qui peuvent être commercialisés.

[5] Présidence de la République du Brésil, “En la COP16, cinco países confirman su apoyo al Fondo para los Bosques Tropicales”, 31 octobre 2024. https://www.gov.br/secom/es/ultimas-noticias/2024/10/en-la-cop16-cinco-paises-confirman-su-apoyo-al-fondo-para-los-bosques-tropicales

[6] Katie Reytar, Peter Veit et Johanna von Braun, World Resources Institute, “Protecting Biodiversity Hinges on Securing Indigenous and Community Land Rights”, 22 novembre 2024. https://www.wri.org/insights/indigenous-and-local-community-land-rights-protect-biodiversity

[7] OCDE, Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés en 2013-2022.

[8] https://unfccc.int/documents/644460

[9] Manuela Andreoni, “An ‘Elegant’ Idea Could Pay Billions to Protect Trees”, New York Times, 3 octobre 2024. https://www.nytimes.com/2024/10/03/climate/brazil-climate-fund-trees.html

Les grandes lignes du TFFF

- Il vise à attribuer une valeur monétaire aux services écosystémiques des forêts tropicales.

- Il verserait annuellement 4 dollars par hectare de forêt conservée, sur la base d’un objectif de rentabilité de 125 milliards de dollars de prêts.

- Les paiements par hectare seraient versés aux gouvernements nationaux, qui seraient libres de décider de l’utilisation des fonds.

- 20 % des 4 dollars par hectare seraient alloués aux Peuples Autochtones et aux Communautés Locales.

- Le paiement par hectare diminuerait si la rentabilité des investissements venait à baisser.

- Les prêts/investissements commenceraient à être remboursés après la dixième année d’activité.

- Le fonds pourrait être liquidé si des situations financières ou autres situations « exceptionnelles » se présentaient.

- Les pays devraient disposer d’un système propre ou externe pour surveiller leur couverture forestière par satellite.

- Le TFFF viendrait compléter d’autres initiatives fondées sur le marché en lien avec les forêts, telles que REDD+.

- Le mécanisme ne générerait pas de crédits carbone, mais permettrait aux investisseurs qui achètent des crédits TFFF de se donner une image écologique.

- La Banque mondiale serait le principal candidat pour administrer le TFFF.

Traduction de l’anglais au français : Gaëlle Le Gauyer