De Baku a Belém

Una lucha difícil por la justicia climática

Souparna Lahiri, del GFC, y sus colegas en una rueda de prensa en la COP29, Bakú, Azerbaiyán, noviembre de 2024.

Por Souparna Lahiri

En la madrugada del 24 de noviembre de 2024, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Bakú (COP 29) tuvo un final extraño y controvertido. Se adoptó a golpe de martillo una mala decisión sobre el acuerdo financiero conocido como el Nuevo Objetivo Cuantificado Colectivo (NCQG), sin que las Partes pudieran compartir sus declaraciones.

Esta acción de la Presidencia azerbaiyana provocó una profunda indignación. India, con el apoyo de Bolivia, Cuba y Nigeria, se opuso firmemente al proceso antidemocrático y calificó como insuficiente e inaceptable el texto del NCQG, mecanismo que pretende ayudar a los países más pobres a hacer frente a los impactos del cambio climático a través de la movilización de 300.000 millones de dólares por parte de los países desarrollados para 2035.

Cuba, Bolivia y Nigeria se centraron en cuestiones de colonización medioambiental y neocolonialismo, subrayando que el actual régimen internacional es desigual, injusto y excluyente. India fue más allá y calificó el acuerdo NCQG de “ilusión óptica”.

Al observar los tristes acontecimientos de la última plenaria en Bakú después de dos semanas largas de negociaciones, recordé los muchos años que he pasado participando en el proceso de la Conferencia de las Partes (COP). Mi primera COP fue la numero 8, celebrada en 2022 en Nueva Delhi. Ahora, mirando hacia la COP 30 en Belém, creo que nunca me había sentido tan desilusionado con el proceso de la Convención sobre el Cambio Climático.

En esta última sesión plenaria, mis aprensiones eran compartidas por muchos. Las organizaciones de pueblos indígenas arremetieron contra la COP, afirmando que se trata de un proceso poco ético y que el NCQG es una farsa. En un apasionado discurso, Youngo, el grupo oficial de jóvenes de la Convención, acusó a la presidencia de la COP de colaborar con los grupos de presión de los combustibles fósiles, responsables de financiar el genocidio y la guerra, y de promover los mercados de carbono y un proceso de exclusión y discriminación. “Este trato mata al Acuerdo de París”, declaró.

Otros, incluidos el grupo constituyente de Mujeres y Genero, Climate Action Network, la coalición Demand Climate Justice, y los sindicatos laborales optaron por no tomar oficialmente la palabra en la sesión plenaria de clausura, indignados frente al fracaso del proceso. Bajo la presidencia de Azerbaiyán, la COP se ha transformado en una “conferencia de países desarrollados”, declararon en la sesión plenaria: “Nos negamos a dar más legitimidad a un sistema que ha fracasado colectivamente en beneficio de unos pocos”.

Un inicio irrespetuoso

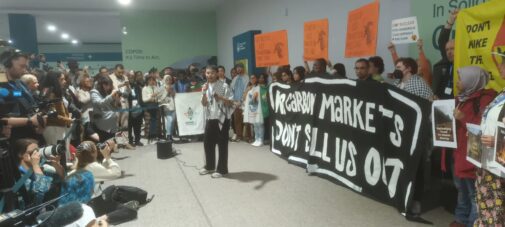

Manifestantes en la COP 29 de Bakú piden el fin de los mercados de carbono y otras falsas soluciones al cambio climático.

El controvertido y extraño resultado de la COP 29 fue presagiado por un comienzo igualmente problemático. El 11 de noviembre, en la apertura de la COP, la Presidencia impuso unilateralmente la adopción de normas por parte del órgano supervisor del artículo 6.4 del Acuerdo de París, favoreciendo las compensaciones de carbono y las transacciones de créditos de carbono, sin ni siquiera dar a las partes la oportunidad de examinarlas. Esta ruptura total de los procedimientos conmocionó a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París (CMA). Pero nadie se opuso, a excepción de Tuvalu, que expresó su profunda preocupación por esta “ruptura de procedimiento”.

Esta profundización de la división Norte-Sur, la creciente falta de consenso y la disminución del reconocimiento de los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas que son la piedra angular de la Declaración de Río y el fundamento mismo de la justicia climática, apuntan al fracaso del régimen multilateral de lucha contra el cambio climático.

Las decisiones necesarias para hacer frente a la crisis más urgente del mundo se toman cada vez más ahogando las voces legítimas, y los compromisos impuestos a los más vulnerables y afectados se distorsionan para luego presentarse como un consenso.

Un espacio estrecho para la justicia climática

El régimen climático de la ONU es cada vez más hostil a la sociedad civil. Las sucesivas presidencias autoritarias de la COP ya no autorizan manifestaciones emblemáticas por la justicia climática, y el espacio que queda a la sociedad civil se está reduciendo. Las acciones y manifestaciones que se organizan en su interior se deshumanizan. En las salas de conferencias y los pasillos de la Convención, la mera mención de la justicia de género o los derechos humanos y de los pueblos indígenas, las mujeres y las comunidades locales, las y los trabajadores, campesinos y agricultores, se ha convertido en polémica, y estas expresiones se silencian, como si fueran groserías.

El objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C parece completamente inalcanzable. Las negociaciones sobre los resultados de la mitigación y las compensaciones de carbono no reducirán las emisiones mundiales. Asimismo, las negociaciones sobre el Balance mundial (o “Global Stocktake”) como parte del diálogo con los Emiratos Árabes Unidos se han estancado. Los debates sobre la transición justa siguen estancados, y la falta de financiación climática adecuada para apoyar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) amenaza con socavar las ambiciones de las NDC actualizadas que los Estados deben entregar en febrero de 2025. Y sólo faltan cinco años para la fecha crucial de 2030.

De camino a Belém

El optimismo en el proceso multilateral siempre nos ha llevado a depositar nuestras esperanzas en el año siguiente y en la próxima COP. A pesar de los fracasos de la COP 29, existe un cauto optimismo de cara a la COP 30, que se celebrará en Belém bajo presidencia brasileña.

Sin embargo, el historial de Brasil sigue siendo motivo de preocupación. Brasil apoyó las decisiones tomadas por la presidencia de la COP 29, en particular el acuerdo sobre el NCQG. Ha apoyado sistemáticamente la transición del Mecanismo de Desarrollo Limpio y el mercado del carbono en el marco del Acuerdo de París. También ha sido pionero en la adopción de muchas falsas soluciones al cambio climático, como las plantaciones de monocultivos, el programa REDD+, los proyectos de compensación de carbono forestal y los mercados voluntarios de carbono.

Firme defensor de los biocombustibles, la bioenergía y la bioeconomía, Brasil es también uno de los principales exportadores de combustibles fósiles del mundo, con tres veces más petróleo y gas exportados que Azerbaiyán, según BloombergNEF. Como parte de su presidencia del G20, uno de los grupos de trabajo también adoptó soluciones basadas en la naturaleza, que siempre hemos criticado como un peligroso obstáculo para resolver las crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La declaración del G20 de Río hace un llamamiento a la movilización de fondos, incluidos fondos para el cambio climático de todas las fuentes: bancos multilaterales, financiación mixta e innovadora, financiación privada y otros mecanismos financieros. Mientras la Amazonia sigue ardiendo y continúa la deforestación, Brasil propone un mecanismo de financiación para los bosques tropicales basado en los principios del mercado, que permita a los inversores obtener rendimientos de su inversión en la conservación y protección de los bosques.

Manifestantes en la COP 29 de Baku.

Un rayo de esperanza

Ante estos retos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil brasileñas se están movilizando para organizar la Cumbre de los Pueblos en paralelo a la COP 30 de las Naciones Unidas. Con el telón de fondo de una crisis climática que agrava la desigualdad y la injusticia, esta iniciativa autónoma pretende fortalecer la democracia, desafiar a la extrema derecha, denunciar las falsas soluciones al cambio climático y exigir compromisos reales de lucha ambiental, con políticas efectivas de protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, y una transición justa.

Aunque el camino hacia Belém será sin duda una lucha difícil y ardua por la justicia climática, esta confluencia de movimientos populares y movilizaciones autónomas es un faro de esperanza. Al dar voz a las personas más vulnerables y afectadas por el cambio climático, la Cumbre de los Pueblos podría allanar el camino hacia una justicia climática basada en los derechos, con justicia de género y centrada en los ecosistemas.

Souparna Lahiri es Asesor de Política sobre Clima y Biodiversidad de la Coalición Mundial por los Bosques.