De Baku to Belém

Une lutte acharnée pour la justice climatique

Souparna Lahiri du GFC et ses collègues lors d’une conférence de presse à la COP29, Bakou, Azerbaïdjan, novembre 2024.

Par Souparna Lahiri

A l’aube du 24 novembre 2024, la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui se tenait à Bakou (COP29), s’est achevée de façon étrange et controversée. En effet, une piètre décision a été adoptée sans que les Parties ne puissent faire part de leurs déclarations sur le Nouvel Objectif Collectif Quantifié (NCQG), un accord financier mondial qui vise à soutenir les nations les plus pauvres pour faire face aux impacts du changement climatique. Cette action de la présidence azerbaïdjanaise a suscité une profonde indignation. Soutenue par la Bolivie, Cuba et le Nigeria, l’Inde s’est fermement opposée à ce processus antidémocratique et a déclaré que le texte de la NCQJ, qui appelle à la mobilisation de 300 milliards de dollars par les pays développés d’ici 2035, est insuffisant et inacceptable.

Cuba, la Bolivie et le Nigeria ont mis l’accent sur les questions de colonisation environnementale et de néocolonialisme, en soulignant que le régime international actuel est inégal, injuste et excluant. L’Inde est allée plus loin en qualifiant l’accord NCQG d’« illusion d’optique ».

Tandis que je me trouvais assis, fatigué par les deux semaines passées à Bakou, et que je regardais se dérouler cette dernière séance plénière digne d’un film catastrophe, je me suis mis à penser aux nombreuses années passées à participer au processus de la Conférence des parties (CdP). Ma première participation à la conférence des Nations unies sur le changement climatique remonte à 2002, lors de la COP 8 à New Delhi. À l’approche de la COP 30 qui aura lieu à Belém, au Brésil, je crois que je ne me suis jamais senti aussi désabusé par le processus de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques).

Lors de cette dernière séance plénière, mes appréhensions étaient partagées par beaucoup. Les organisations de Peuples Autochtones ont fustigé la COP, en affirmant que c’est un processus contraire à l’éthique et que le NCQG résulte d’une mascarade. Dans un discours passionné, Youngo, le groupe officiel des enfants et des jeunes de la CCNUCC, a accusé la présidence de la COP de collaborer avec les lobbies des combustibles fossiles, responsables du financement de génocides et de guerres, et de promouvoir les marchés du carbone ainsi qu’un processus d’exclusion et de discrimination. Le groupe n’a pas mâché ses mots au sujet de l’accord sur le NCQG : « Cet accord détruit l’Accord de Paris », a-t-il déclaré.

La constituante Femmes et Genre, le Réseau Action Climat, les syndicats et la coalition Exigeons la Justice Climatique (Demand Climate Justice) ont choisi de ne pas prendre officiellement la parole lors de cette plénière de clôture, refusant de légitimer ce qu’ils ont qualifié d’échec du processus. Sous la présidence azerbaïdjanaise, la Conférence des Parties s’est transformée en une « conférence des pays développés », ont-ils déclaré lors de la séance plénière : « Nous refusons d’apporter plus de légitimité à un système qui a collectivement échoué au profit de quelques-uns ».

Un démarrage grossier

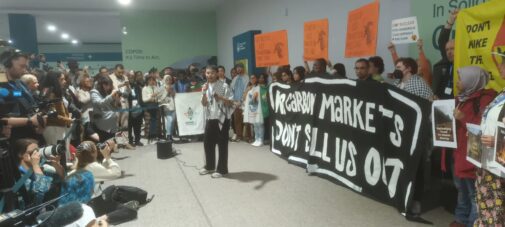

Les manifestants de la COP 29 à Bakou appellent à la fin des marchés du carbone et autres fausses solutions climatiques.

Un début tout aussi problématique avait laissé présager ce dénouement controversé et bizarre de la COP 29. Le 11 novembre, à l’ouverture de la COP, la présidence a unilatéralement imposé l’adoption de normes par l’organe de surveillance de l’article 6.4 de l’accord de Paris, favorisant les compensations carbone et les transactions de crédits de carbone, sans même donner aux parties l’occasion de les examiner. Cette rupture totale des procédures a ébranlé la Conférence des Parties à l’Accord de Paris (CMA). Mais personne n’a émis d’objection, à l’exception de Tuvalu, qui a exprimé sa profonde inquiétude face à ce « manquement à la procédure ».

Cette fracture Nord-Sud qui ne cesse de se renforcer, l’absence croissante de consensus et la diminution de la reconnaissance des principes de responsabilités communes mais différenciées et de capacités respectives (CBDR-RC), qui constituent la pierre angulaire de la déclaration de Rio et le fondement même de la justice climatique, sont autant d’indices de l’échec du régime multilatéral de lutte contre le changement climatique.

Les décisions requises pour faire face à la plus urgente des crises mondiales sont de plus en plus souvent prises en étouffant les voix légitimes, et les compromis « imposés » aux plus vulnérables et aux plus touchés sont déformés puis présentés comme un « consensus ».

Un espace de plus en plus réduit pour la justice climatique

Le régime climatique soutenu par les Nations unies se montre de plus en plus hostile à la société civile. Les présidences autoritaires successives de la COP n’autorisent plus les manifestations emblématiques pour la justice climatique et les espaces laissés à la société civile se réduisent comme peau de chagrin. Les actions et les manifestations organisées à l’intérieur sont déshumanisées. Dans les salles de conférence et les couloirs de la CCNUCC, le simple fait de mentionner les droits humains, les droits des Peuples Autochtones, des femmes et des communautés locales, ou les droits des travailleuses et travailleurs, du monde paysan ou agricole, ou encore la justice en matière de genre, est devenu controversé, et ces expressions sont étouffées et dissimulées, comme s’il s’agissait de grossièretés.

L’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C semble complètement hors d’atteinte. Négocier sur les résultats en matière d’atténuation et les crédits de compensation carbone ne réduira pas les émissions globales ; les négociations sur le bilan global (GST) dans le cadre du dialogue avec les Émirats arabes unis sont dans l’impasse ; les discussions sur la transition juste sont toujours au point mort ; et le manque de financements climatiques appropriés pour soutenir les CDN (contributions déterminées au niveau national) conditionnelles menace de saper les ambitions des CDN actualisées qui doivent être remises en février 2025 par les États. Alors que nous ne sommes plus qu’à cinq ans de l’échéance cruciale de 2030.

En route pour Belém

L’espoir et l’optimisme dans le processus multilatéral nous ont toujours poussés à placer nos espoirs dans l’année suivante et dans la prochaine COP. Malgré les échecs de la COP 29, un optimisme prudent règne pour la COP 30 qui se tiendra à Belém sous la présidence brésilienne. Les antécédents du Brésil continuent toutefois de susciter des inquiétudes.

Le Brésil a soutenu les décisions prises par la présidence de la COP 29, notamment l’accord sur le NCQG. Il a toujours soutenu la transition du Mécanisme de développement propre et du marché du carbone dans le cadre de l’Accord de Paris. Le Brésil a également été un précurseur dans l’adoption de nombreuses fausses solutions au changement climatique, telles que les plantations en monoculture, le programme REDD+, les projets de compensation du carbone forestier et les marchés volontaires du carbone.

Grand défenseur des biocarburants, de la bioénergie et de la bioéconomie, le Brésil est également l’un des principaux exportateurs de combustibles fossiles au monde, avec trois fois plus d’exportations de pétrole et de gaz que l’Azerbaïdjan, selon BloombergNEF. Dans le cadre de sa présidence du G20, l’un des groupes de travail a également adopté les solutions fondées sur la nature, que la GFC et d’autres ont toujours critiquées comme étant un obstacle dangereux à la résolution des crises du climat et de la biodiversité.

La déclaration du G20 de Rio prévoit de mobiliser des fonds, y compris des fonds climatiques de toutes provenances : banques multilatérales, financements mixtes et innovants, financements privés et autres mécanismes financiers. Tandis que l’Amazonie continue de brûler et que la déforestation se poursuit, le Brésil propose un mécanisme de financement pour les forêts tropicales fondé sur les principes du marché, qui permet aux investisseurs d’obtenir des retours sur investissement pour la conservation et la protection des forêts.

Les manifestants de la COP 29 appellent à de véritables solutions avant la COP 30.

Une lueur d’espoir

Face à ces enjeux, les mouvements sociaux et les organisations de la société civile brésilienne se mobilisent pour organiser le Sommet des Peuples vers la COP 30 sous la forme d’un espace parallèle à la COP 30 des Nations unies. Sur fond de crise climatique favorisant les inégalités et l’injustice, cette initiative autonome vise à renforcer la démocratie, à affronter l’extrême droite, à dénoncer les fausses solutions climatiques et à exiger de véritables engagements pour lutter contre le changement climatique avec des politiques efficaces pour protéger les droits territoriaux des Peuples Autochtones et des communautés traditionnelles, ainsi qu’une transition juste.

Même si le chemin vers Belém sera sans aucun doute une lutte difficile et ardue pour la justice climatique, cette confluence de mouvements populaires et cette mobilisation autonome sont porteuses d’espoir. En faisant entendre les voix des personnes les plus vulnérables et les plus touchées par le changement climatique, le Sommet des Peuples pourrait ouvrir la voie à une justice climatique fondée sur les droits, respectueuse du genre et centrée sur les écosystèmes.

Souparna Lahiri est conseiller politique principal sur le climat et la biodiversité de la Coalition mondiale des forêts.